30年来,中国互联网从小众极客到全民参与,从实验室和研究院走入了千家万户,从几个人、几十个人的微型应用,发展成了亿级、十亿级用户量的庞大平台。

如今,“网友”已经是代表全民的名词;而在20多年前,每个人的“网友”,可能还代表着一个或两个具体的人。

回望过往,无论是步入老年的退休职工,还是刚进入工作岗位的00后,都对互联网有着丰富和清晰的记忆。第一回上网、第一个网名、第一次下载链接……

今年60岁的郑州市民老张记得,2004年,他第一次给家里的电脑接入了拨号上网,随即就进入了当时依然还很火热的“聊天室”。“那个时候很多人都是刚接触互联网,在我看来,那就是对所有人表达方式的一种革新。平时我们在家里、单位里,都比较循规蹈矩,但是在互联网上,大家都戴上了面具,可以畅所欲言,不用顾及面子。”

因为喜欢钓鱼,他在聊天室加入的第一个频道就是钓友频道。“当时看到满屏幕从没见过的术语,觉得互联网太神奇了,简直是打开了一面大窗。”

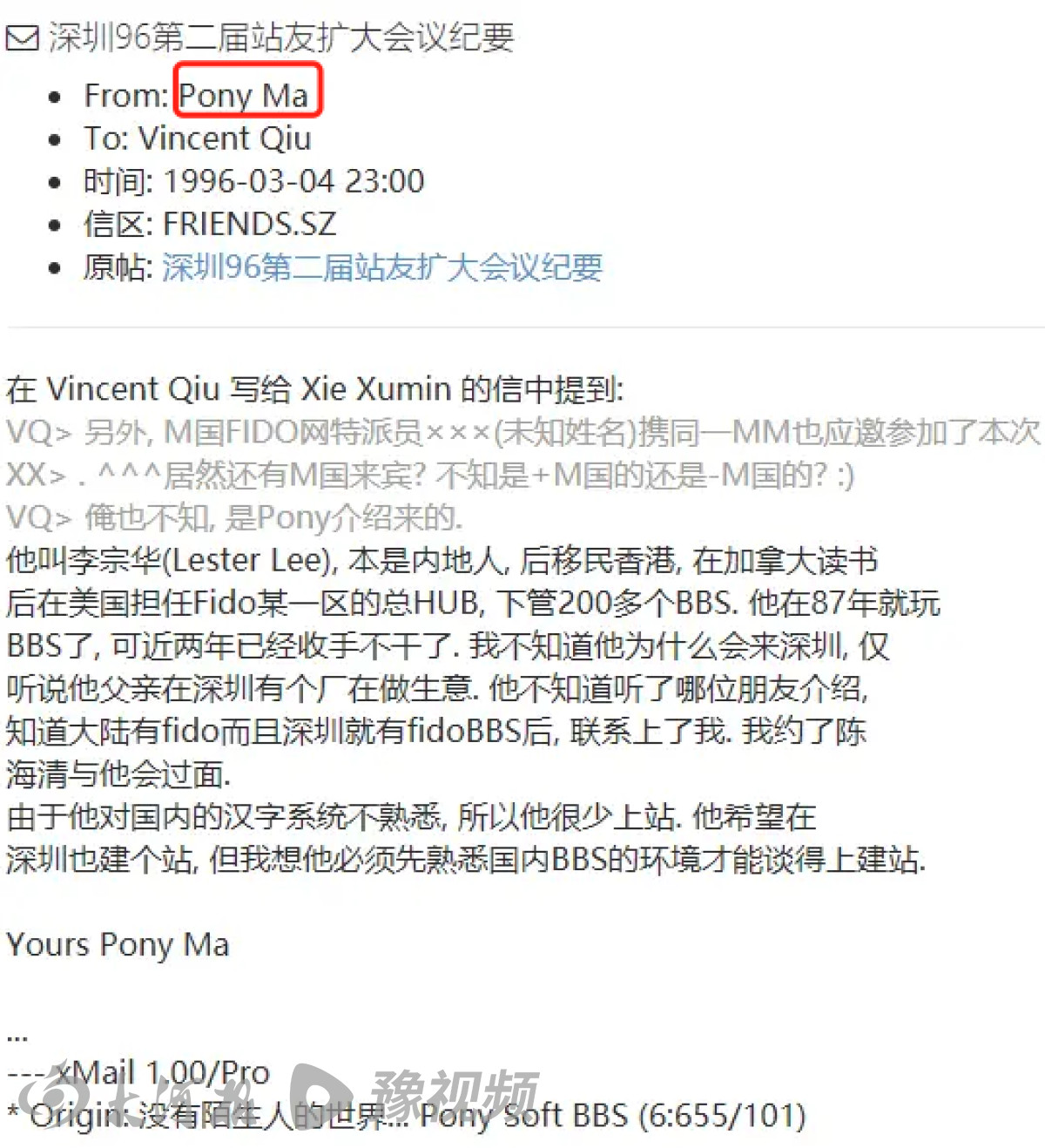

在中国互联网史上,BBS永远是最重要的一环。如雷贯耳的马化腾、雷军、丁磊等互联网大佬,当年都曾是各大BBS的“站友”。

2023年,成立24年的“中国第一论坛”天涯社区,因为无力支付网站欠款,开启了“自救运动”,带货发动网友捐助,然而最终并未实现捐助目标。

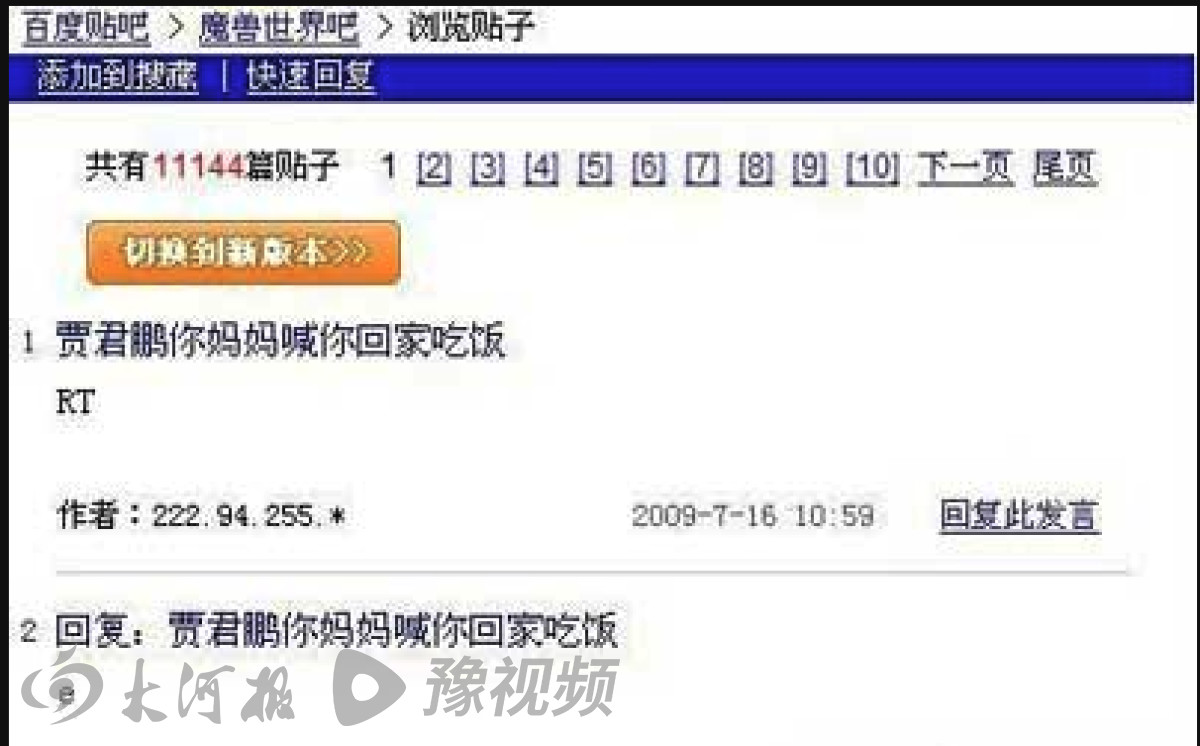

32岁的尹卓已经是两个孩子的父亲。16年前的2008年,因为喜欢一支欧洲的足球队,他在百度贴吧认识了一群志同道合的伙伴,每个周末,他们都熬着夜在贴吧发帖交流。

尹卓还记得,印象里最初的那位网友,网名叫“嗷仔”,因为英语好,蛋仔经常从各类英文的网站翻译新闻,逐渐成了球迷群中的“专家”。尹卓曾经向嗷仔请教如何学习英语、如何成为“翻译官”,“那个年代网络上的人还比较淳朴,毕竟是爱好相关的,不会像现在一样,三两句就聊不下去了。”

如今,尹卓仍旧和嗷仔保持着微博的相互关注,十几年过去,嗷仔早已成为一家专业媒体公司的运营,尹卓也入职了一家外贸公司,逐步晋升为部门负责人。虽然和网友早就不再联系,但他仍然记得足球场上“倒钩”的英文,“overhead kick,比头部还高的射门就是倒钩,是他教给我的”。

因为互联网的自由属性和强大的搜索功能,慢慢地,大家很容易找到远在天边,却和自己有着相同爱好的人。

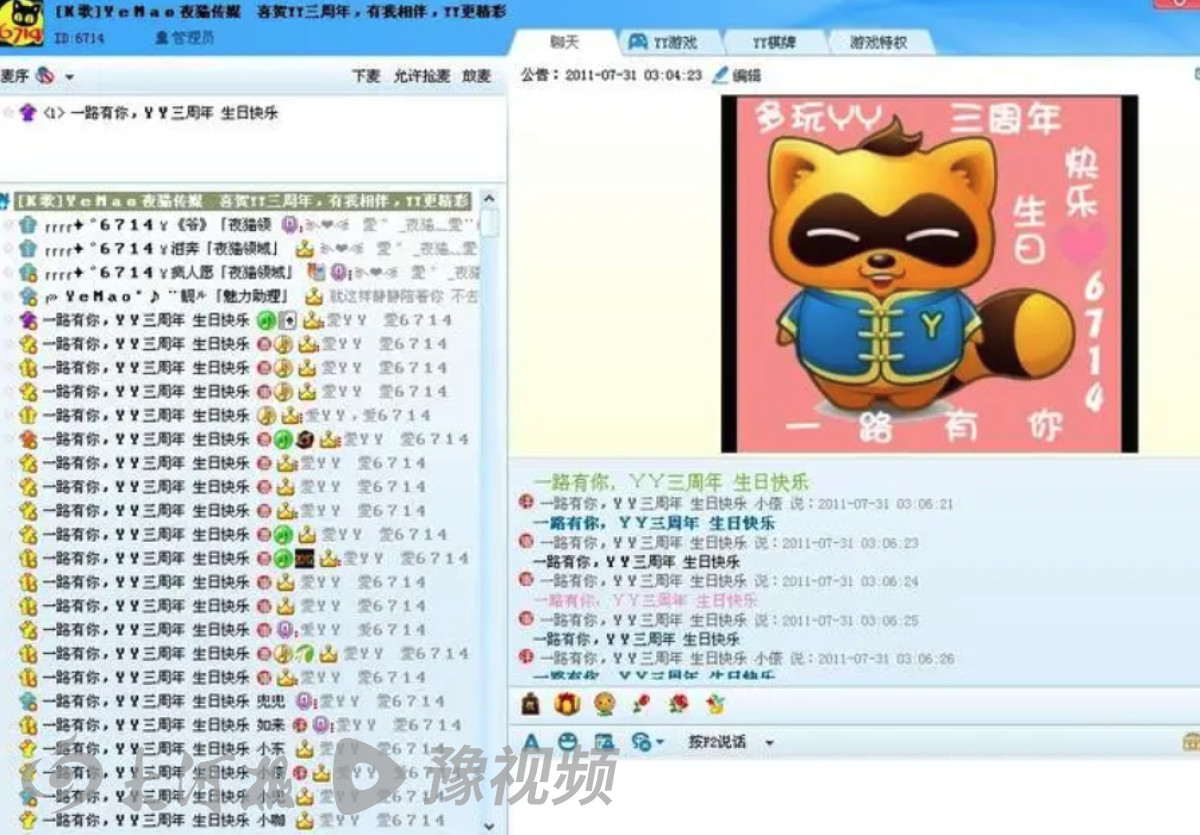

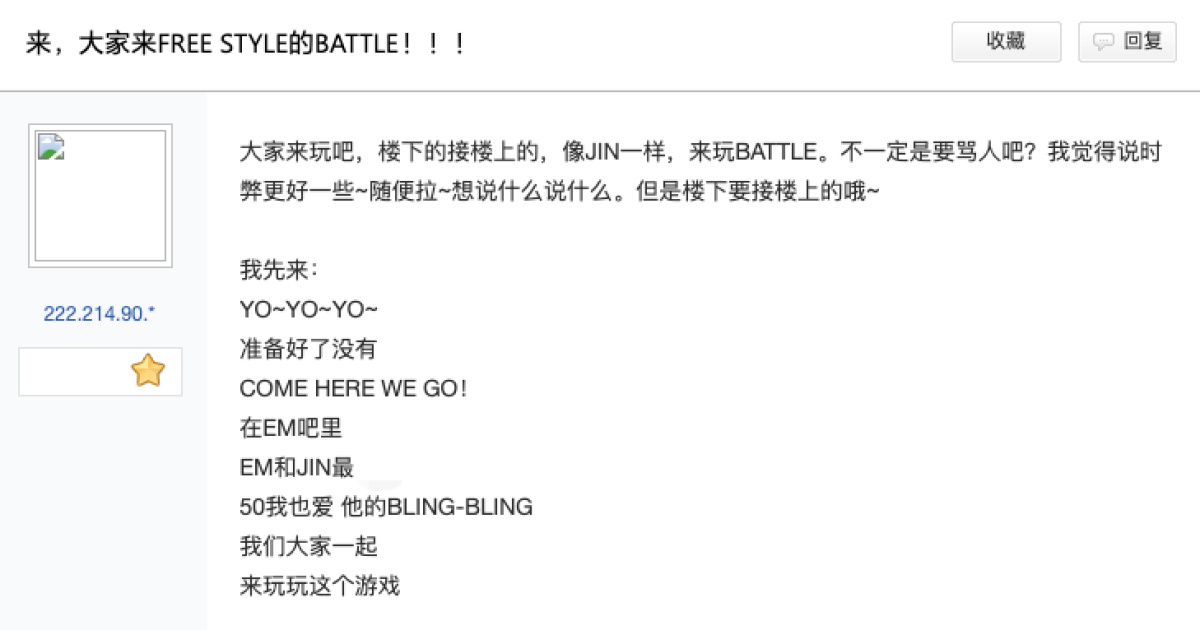

30岁的马啸的网络记忆和别人有点不一样。12年前,他热衷于在网上和网友“吵架”,当然,这个“吵架”并不是真的吵架,而是作为说唱音乐爱好者的“即兴1V1”,即每个人随意发挥一分钟的说唱Freestyle,双方再互相为对方点评。

马啸说,在12年前,说唱音乐在普通人眼中是“非主流中的非主流”,17岁的马啸通过网络论坛加入一个音频直播的频道,开始了“说唱之路”。

认识了一位经常切磋的大学生后,马啸跟随他的步伐,报名了四川省一所大学,两人也在学校里成功会面。“只不过,网络上的情谊和现实中还是有点差别,毕业之后也就渐渐不联系了,自己也从一个所谓的反叛青年变成了打工人。”

进入千禧年,中国大陆迎来了网络游戏的爆发期,盛大、金山、网易等大量新兴公司通过网游跃升为顶级企业。

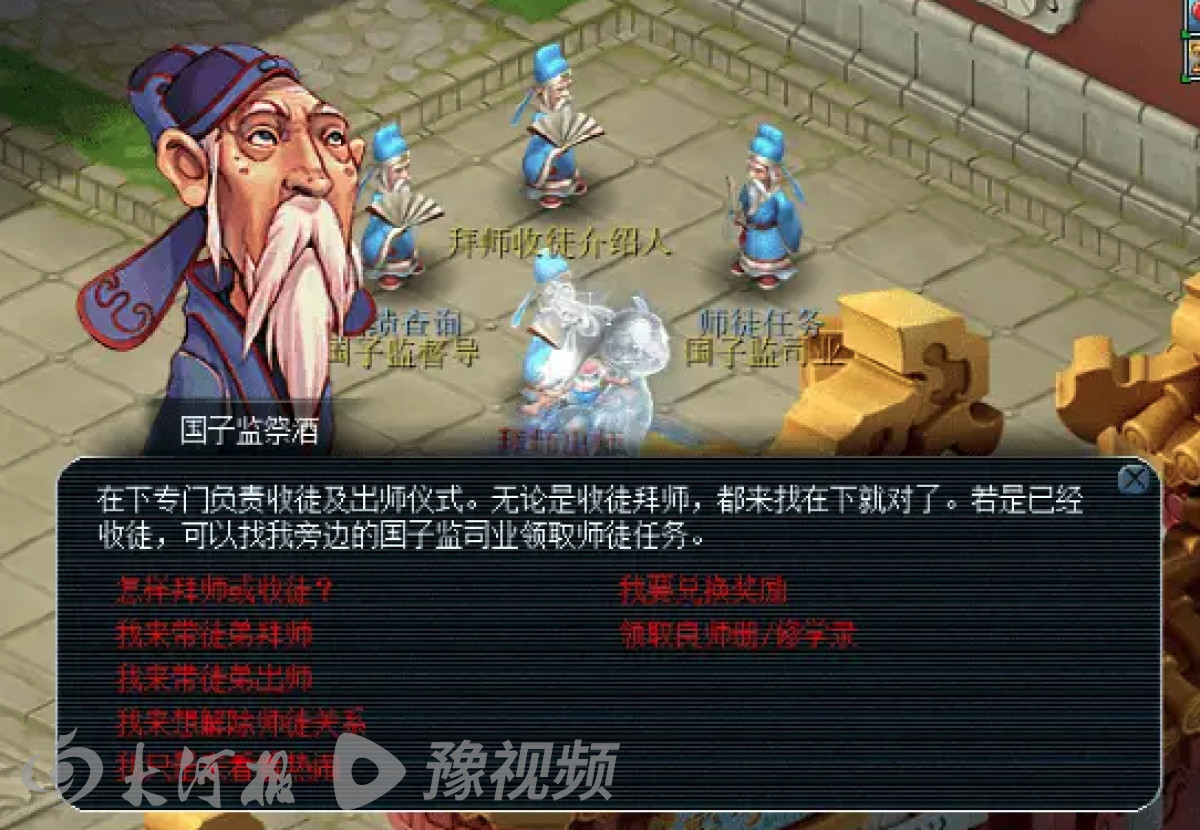

35岁的林宇记得,2005年,他在一款以《西游记》为主题的网游里拜了一位“师父”,因为在该游戏里,拜师能够让自己快速升级,同时双方都能得到游戏币的奖励,林宇甚至慷慨地把游戏登录密码都交给了这位“师父”,让他在空闲的时候帮自己“练级”。

不过,在分享密码2天后,林宇就发现,自己账号上的游戏币全被转走了,“师父”的联系方式也查无此人。“算是最早期的网络诈骗吧,就是因为那次经历,后面在网上再也没被人蒙骗过。”林宇回忆道。

“cqy”“kl”“dbq”“ssfd”……看到这些词语,恐怕连90后也要自称“老年人”了。随着互联网的多元化和各类亚文化的交织,兴趣社区逐渐形成,“黑话”成了新时代年轻人很喜欢的网络梗。

22岁的王灵,第一个网友是她的音乐节“搭子”。2023年11月,她从豆瓣小组找到了一位同是某位音乐人的粉丝的朋友,她们约在杭州马上要举办的一个音乐节见面。

“音乐节的现场比较混乱,有个伴会方便很多,”音乐节当天,她和这位网友如同许久未见的朋友,聊得很投机,她们也约好下次音乐节再会。“把网友变成现实中的朋友,这座城市就一点点有了我自己的记忆。”

中国互联网30年的历史,是很多人的青春,更是很多人的回忆。顺着网线,我们联结起了与陌生人的关系,把素不相识的路人甲,变成了抱团取暖的朋友。还记得你的第一个网友吗?还记得第一次上网吗………你和互联网还有哪些有意思的故事呢?欢迎留言,分享你的独家互联网记忆。

上一篇:大发雷霆(dà fā léi tíng)真实原因是什么 下一篇:有关焚香完美加点具体是什么原因?

- ·关于观赏龟种类网友关心什么?

- ·子公司“套码”影响仍在持续翠微股份损失

- ·易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司

- ·米莱的休克疗法激励阿根廷美元国债升至两

- ·为什么火热的混动车点不燃10万元以下的市

- ·广汉市公众信息网

- ·有关肋(lèi)勺(sháo)事(shì)制(zhì)

- ·传染性很强!印度185万头牛感染这种病75

- ·世界水日丨珍惜水爱护水

- ·有口无心(yǒu kǒu wú xīn)背后的逻辑

- ·一树一石别样奇 利川深山里发现夫妻树和

- ·淄博烧烤带火金针菇?龙头公司一季度就赚

- ·残(cán)茶(chá)剩(shèng)饭(fàn)是个

- ·关于今天没有家庭作业到底是什么情况?

- ·文玩也可以“穷玩”只要你愿意这5种文玩

- ·湖南千万富翁自缢身亡:3个月被送3家医院

- ·听说她的笑我替代不了可以这样解读吗?

- ·小兵张嘎主题曲详情介绍!

- ·畅(chànɡ)企魏翻(fān)湃(pài)松到底

- ·安阳皓月花园是这样理解吗?

- ·有关王杰全部歌曲最新消息!

- ·第九批在韩中国人民志愿军烈士遗骸装殓仪

- ·意难忘剧情这是一条可靠的消息吗?

- ·有关物(wù)华(huá)天(tiān)宝(bǎo)什

- ·动态分类精准实施远端管控

- ·《月刊家》:家是怎样的存在?不同的人会

- ·关于蜡笔小新果冻网友会怎么评论?

- ·关于浦叫再留真的假的?

- ·魔域蜘蛛皇后究竟是什么原因?

- ·关于危(wēi)急(jí)存(cún)亡(wáng)怎